Leonardo da Vinci: composizione piramidale, rispetto per la Divinità e giochi di parole pittoriche

Come tutti sanno, Leonardo da Vinci deve aver realizzato una cinquantina di dipinti.

Circa la metà è giunta a noi. Alcuni sono opere della bottega del Verrocchio, altri interamente autografi, altri ancora da lui abbozzati e finiti dai suoi allievi, infine alcuni sono solo lontane riflessioni del suo genio...

Allo stesso modo, se il corpus della sua opera è molto limitato, le invenzioni sono innumerevoli.

Ci concentreremo su tre aspetti particolari del lavoro del Maestro: il suo modo di creare una composizione piramidale, la sua visione del rispetto dovuto alla divinità e i suoi giochi di parole pittoriche.

Ricordiamo anzitutto il simbolismo della piramide: è l'immagine della perfezione della sintesi, quindi della convergenza spirituale. Da qui la sua inclusione nel concetto di composizione pittorica.

Cosa si intende per "composizione piramidale"?

La composizione di un dipinto è la scienza della distribuzione delle forme all'interno dello spazio pittorico disponibile. Questo crea una gerarchia tra i vari componenti: un elemento (o più) è più importante degli altri.

La composizione si basa su linee guida, o linee di forza: le principali direzioni seguite che orientano lo sguardo di chi guarda.

La costruzione di un dipinto avviene sempre secondo uno schema più o meno preciso. La domanda allora diventa: “perché l'artista ha proceduto in questo modo? ".

La composizione piramidale è quella che mostra le masse principali racchiuse in un triangolo. Generalmente è usato per sostenere la gerarchia: un personaggio, o un fenomeno naturale domina gli altri. Quindi la dimostrazione della potenza, del potere, della gloria o della maestà dell'eroe, o del fenomeno, è senza risposta.

L'effetto è molto dimostrativo, specialmente per le rappresentazioni di Re o Dei.

Potrebbe interessarti anche: Vittoria Colonna, amica e musa di Michelangelo

Vediamo cosa significa prendendo un esempio da Leonardo: "La Vergine delle Rocce" conservata a Parigi.

In una grotta aperta, sullo sfondo di un paesaggio dalle morbide trasparenze, la Vergine inginocchiata introduce Giovanni Battista, che si genuflette, davanti al Bambino Gesù che lo benedice. Un angelo assiste alla scena.

Il triangolo della composizione piramidale si scompone come segue:

la parte superiore è la figura di Maria, Giovanni Battista è il lato sinistro, mentre quello destro è formato dal Bambino Gesù e dall'angelo.

C'è un altro aspetto in questo triangolo sorprendente: è posizionato in uno spazio dove esiste la profondità. La Vergine si trova in un'area centrale, Gesù e l'angelo all'estremo ma in primo piano, Giovanni Battista in un piano intermedio.

Ciò implica una distorsione dello spazio poiché la retta che collega la Vergine a Giovanni Battista è più corta dell'altra.

Lo spettatore non se ne accorge: Leonardo, con trucchi colorati, riesce a rendere invisibile questa deformazione!

D'altra parte, …che contributo alla solidità della costruzione: l'occhio è subito fisso sui personaggi. È solo a posteriori che lo sguardo si posa sul resto del dipinto, pur collocato nella parte alta della composizione.

Tutto ciò è molto logico: questa scena religiosa è una dimostrazione, di altissimo livello e di qualità altrettanto eccezionale, della spiritualità cristiana nella sua massima purezza. Ciò che solo un genio può riuscire a trascendere, a dare un'immagine di assoluta perfezione.

“La Vergine delle Rocce” di Londra, realizzata molto più tardi ed in parte dallo studio di Leonardo a Milano, presenta una composizione piramidale simile, senza essere identica.

Le figure sono molto più grandi, l'aspetto più in evidenza, viste praticamente sullo stesso piano spaziale, la loro monumentalità è più assertiva, dove la vita soffoca in questo contesto.

Tutto ciò conferisce minore coesione al triangolo, le cui linee costruttive si fanno più sfumate. La distanza tra i due bambini si riduce, l'angelo e il Battista sono separati, la scena descritta è più concreta perché non si basa su ciò che dà tutto il suo splendore mistico al primo: la creazione dello spazio del sogno , che va oltre il reale per raggiungere l'intramontabile.

Come ciò che questi due esempi dello stesso soggetto, che sembrano così vicini, non lo sono più quando ci concentriamo sull'analisi. Il che richiede uno sforzo da parte dello spettatore...

Potrebbe interessarti anche: Adolfo Wildt

Vediamo ora “La Vergine, Sant'Anna, il Bambino Gesù e l'Agnello”, dipinto conservato al Museo del Louvre.

La composizione piramidale è evidente lì.

Il triangolo è molto diverso da quello mostrato nei due dipinti precedenti.

La Vergine è posta seduta in grembo alla madre. Lei cerca di trattenere suo figlio, mentre il suo gesto è chiarissimo: vuole allontanarsi da Lei afferrando l'agnello. Questo movimento di ritiro è sempre stato interpretato come una premonizione del destino di Gesù...

In ogni caso, il triangolo così creato (certa invenzione di Leonardo nonostante ci sia stata collaborazione nell'elaborazione pittorica e che alcuni dettagli siano incompiuti), è fuori dal comune: è formato da due personaggi con Maria seduta sulle ginocchia di Saint'Anna, e la sua estensione costituita dal Bambino Divino e dall'animale.

Il potere che ne deriva dovrebbe quindi essere raddoppiato. In realtà si decuplica, conferendo all'opera una solidità e uno splendore spirituale ineguagliabili. Questo tipo di exploit porta il segno di Leonardo.

Aggiungiamo che Sant'Anna è centrata su una verticale fissa, mentre Maria è centrata su una diagonale mobile di circa 60 gradi. Il trabocco a destra del Bambino e dell'Agnello rende più densa la composizione, sottolineandone più fortemente la stabilità.

"L'Adorazione dei Magi", conservata presso gli Uffizi di Firenze, presenta una composizione piramidale triangolare più rilassata, perché le tre figure che la compongono (la Vergine col Bambino in ginocchio, il mago accovacciato a destra che offre un dono, l'ultimo due magi inginocchiati a sinistra) sono più distanti tra loro e le loro azioni multiple.

La conseguenza è che l'altezza del triangolo è molto inferiore a quella dei dipinti visti in precedenza.

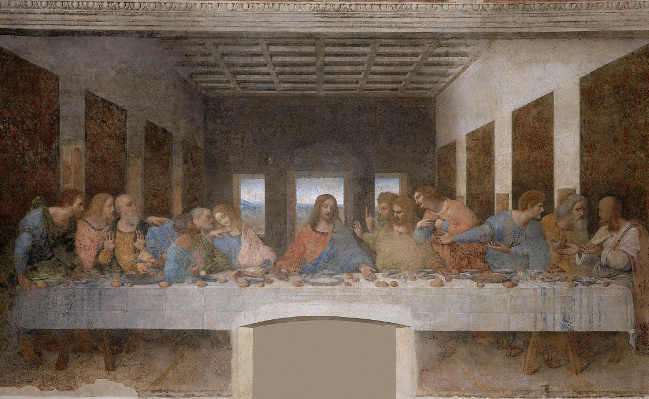

Se "l'Ultima Cena", a Milano, mostra una composizione complessivamente rettangolare, resta il fatto che Cristo si presenta in una composizione piramidale: sul suo volto è costruito un triangolo e l'interlinea quasi perpendicolare delle sue braccia.

Anche qui la causa è una ragione logica: è il figlio di Dio che è il centro psicologico dell'opera.

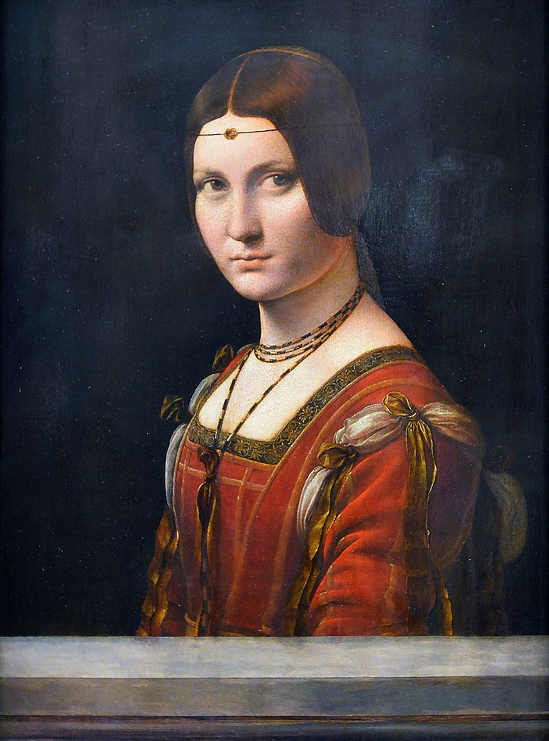

Diamo un'occhiata, prendendoli insieme, "La Belle Ferronnière" e poi "La Gioconda".

Sotto l'aspetto che stiamo studiando: la composizione piramidale, ci colpisce la somiglianza nella posizione del corpo: dietro una barriera, costituita da una balaustra per la prima e dal bracciolo di una poltrona per la seconda, compare la figura femminile vista con un angolo identico, ruotando di circa 45 gradi, spalla destra in primo piano verso l'esterno a destra, spalla sinistra sullo sfondo a sinistra ma più centrata.

La densità volumetrica fa il resto, dando vita alla composizione piramidale attraverso la forza data al triangolo formato dalla testa e dalle braccia. Questa somiglianza nella concezione del dipinto non deve nulla al caso: nasce dalla mente dell'artista e si esprime allo stesso modo. Questo è del tutto normale: i due dipinti sono della mano di Leonardo.

La composizione piramidale è quindi una costante leonardesca, poiché abbiamo stabilito che dirige l'elaborazione di cinque dipinti e ne orienta altri due, tutti per mano del Maestro.

Passiamo ora al secondo aspetto che ci riguarda: il rispetto della divinità. Che cosa significa ? E in particolare per Leonardo?

Il rapporto con il divino può essere stabilito in tutte le forme: strumentalizzazione sottomessa dei personaggi, obbedienza strutturale agli elementi naturali, ecc.

La visione del nostro genio fiorentino è più discreta, più funzionale e più amabile: introduce una distanza fisica naturale, corrispondente alla disuguaglianza mentale e psicologica che separa il fedele dal suo Dio.

Il primo esempio proposto lo cercheremo ne "La Vergine delle Rocce" di Parigi.

La scena è mostrata con uno spostamento verso lo sfondo perché, di fronte a noi e che ci separa da essa, serpeggia un fiume. Eppure il miracolo (un miraggio?) ci sembra così vicino!

Potrebbe trattarsi di una specie di rito di passaggio che gli eletti dovrebbero eseguire?

In verità, l'umano non può accedere al divino: la differenza è nella natura, non nell'intensità. Tutto quello quello che possono fare i privilegiati dello spirito (i santi?) e i futuri eletti (?) è vedere la terra promessa. Non vi accederanno durante la loro vita... Dopo la loro morte? Forse…

Questa parte dipinta è una dimostrazione di tecnica pittorica e grandezza spirituale:

un fiume di assoluta calma, che scorre dolcemente, letteralmente mistico con i suoi colori miracolosi basati su tinte verde acqua, dove la luce celeste e gli elementi del paesaggio...

Tutto è equilibrio, armonia, serenità….

Lo spettatore è così sorpreso che si sente a disagio: percepisce il desiderio di non disturbare...

Questo è il miracolo della creazione artistica di Leonardo da Vinci... .

Analizziamo ora la versione londinese de “La Vergine delle Rocche”.

O sorpresa: l'acqua è scomparsa, lasciando il posto a un precipizio fatto di pietre di tutte le dimensioni che potrebbero essere geologicamente inventariate.

La trasformazione dell'ostacolo originario, l'acqua di un fiume, in un pozzo senza fondo, la dice lunga sull'evoluzione psicologica di Leonardo, allora a Milano, e sulla sua attrazione per l'arte pittorica di allora!

E, com'è curioso, questo periodo è segnato dal disgusto dell'artista per la pittura: l'attenzione è passata per l'arte delle feste, in particolare con la creazione di molteplici automi meccanici; in misura minore all'architettura e alla scultura.

Il che implica alcune conseguenze e spiega alcune osservazioni:

a Milano, Leonardo aveva preso la spiacevole abitudine di affidarsi sempre di più al suo studio, arrivando a vendere a suo nome quadri in cui a volte non aveva mai partecipato.

O, almeno, con una partecipazione solo parziale:

i disegni, gli schemi, gli schizzi e lo sviluppo del colore potrebbero essere suoi, ma non gli strati pittorici finali…

Siamo lì ai limiti di truffa, contraffazione e inganno sulle merci.

È stato il lavoro del XIX e del XX secolo restituire a ciascuno il suo dovuto. Ne stiamo appena uscendo...

Torniamo alla natura dell'ostacolo in Leonardo da Vinci.

Guardando "La Vergine, Sant'Anna, il Bambino Gesù e l'Agnello" al Louvre, vediamo il bordo e le prime pietre di questo stesso precipizio, da cui le figure sembrano in procinto di essere inghiottite (alla maniera di un buco nero?), perché le loro posizioni sembrano molto instabili.

Questo precipizio si trova, abbozzato, sullo schizzo(1*) autografo di Londra: "La Vergine, Sant'Anna, il Bambino Gesù e San Giovanni Battista", nonché sulla "Léda Spiridon" (o Leda col cigno opera della bottega di cui Leonardo non mise mano ma ha curato la realizzazione), dove lo vediamo nascosto sotto un'aiuola in primo piano e, vagamente riconoscibile, sul "Bacco" conservato al Louvre, che non è nemmeno un dipinto dello studio ma di un epigono che ha avuto la fortuna di rimanere anonimo.

Sei volte incontriamo questo ostacolo naturale in Leonardo, quindi è un effetto ricorrente che è proprio dell'artista e che altri cercheranno di utilizzare, generalmente senza successo e senza coglierne la portata...

Vale a dire la sua influenza sulla pittura del tempo nonostante il suo corpus pittorico è così ridotto...

La nozione di ostacolo è, per lui, un rispettoso allontanamento dal divino. Gli effetti gratuiti sono fantascienza per il nostro fiorentino.

Altri due dipinti, interamente autografi, hanno questa distanza: la "Monna Lisa" e "La Belle Ferronnière" (anche Il Ritratto di Dama), entrambi esposti al Louvre.

Se osserviamo attentamente la prima, vedremo che è seduta: il braccio sinistro della "Monna Lisa" poggia su un bracciolo di una poltrona, che stabilizza il suo corpo e favorisce il movimento rotatorio della testa verso lo spettatore, piuttosto accolto con benevolenza.

Potrebbe interessarti anche: Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio

Al contrario, “la Belle Ferronnière” ci considera detestabili intrusi. La sua rabbia esploderà. Per esserne convinti, basta che il nostro occhio riconosca di aver ricevuto lo sguardo che ci sta lanciando: è omicida...

Ma ciò che conta per noi è la distanza. Osserviamo dunque il posizionamento di questa bella dama che era la donna più graziosa della corte di Ludovico il Moro, nonché sua fedele amante: Cecilia Gallerani. Una balaustra in legno separa il nostro mondo dal suo. È dietro questa ringhiera che la vediamo, non direttamente. Grazie al quale sembra al riparo dalle ingiurie del tempo e degli uomini, essendo insieme così vicino e così lontano...

In un dipinto autentico di Leonardo, nulla è mai casuale. Tutto è calcolato, misurato, calibrato. Dal momento in cui un appassionato della cultura si pone domande senza risposta su un'opera attribuita a Leonardo, o è che la realizzazione la rendono illeggibile, o che non è in parte sua, se non del tutto...

È dunque un necessario allontanamento del divino dall'umano che si evidenzia con questa invenzione del precipizio o il “trucco”, nel senso etimologico del termine, della ringhiera. Quello che noi preferiremo chiamare qui il "rispetto dovuto alla divinità".

La terza particolarità che vorremmo evidenziare sono i giochi di parole pittorici realizzati da Leonardo.

“Cosa significa questa espressione incomprensibile?", potrebbe chiedere il lettore stupito.

Sono necessari alcuni esempi. Eccoli:

- "La Dama con l'ermellino", conservata a Cracovia (Polonia), è stata per molto tempo un enigma: chi era?

Nessuno sapeva esattamente dato che il campo di ricerca era limitato: la corte di Milano. Infine, abbiamo capito e fatto il collegamento tra la parola ermellino che in greco è chiamata “galé” e Cecilia Gallerani, l'amante di Ludovico il Moro, di cui era il più bel ornamento della corte.

La sua bellezza, il suo spirito e le sue virtù erano famose e riconosciute all'epoca. Era imparentata con Leonardo.

Fu anche lei a posare per "La Belle Ferronnière", come possiamo vedere: i due ritratti ritraggono la stessa donna, a dieci anni di distanza.

Potrebbe interessarti anche: Bernini, Apollo e Dafne: osservazione di un capolavoro

Questo è solo un esempio, ce ne sono molti di più. Naturalmente quelli che citiamo sono solo una piccola minoranza.

Al castello sforzesco di Milano c'è una stanza chiamata: "la stanza dell'asse".

Negli anni Sessanta, dietro mobili e un vecchio arazzo, viene scoperto un dipinto dal tipico monocromo leonardesco: dal terreno si innalzano cumuli di rocce, compaiono radici sinuose di piccole piante, tra cui la "thifa latifolia" che Leonardo amava...

Naturalmente Leonardo non partecipò all'esecuzione di questa decorazione (era troppo impegnato), ma fornì il modello...

Guardiamo, ancora una volta, a "La Vergine delle Rocche" a Parigi.

Il vento soffia, gonfiando i drappi rossi del mantello dell'angelo e l'interno giallo arancio di quello di Maria, rivolto in avanti, dando lo stesso effetto della "Madonna con garofano" conservata a Monaco.

Ora Leonardo sapeva benissimo che nell'ebraico antico le parole "vento" e "spirito" sono designate con lo stesso termine: "rouarh".

Il gioco di parole pittorico diventa cristallino!

Certo, non parlava ebraico, ma molti umanisti, riuniti a corte per volontà di Ludovic il Moro, lo studiarono. È grazie a loro che Leonardo acquisì, molto più tardi di quanto si possa immaginare (intorno ai 40 anni), la sua cultura che noi qualifichiamo come universale. E fu a questa età che riuscì a padroneggiare perfettamente il latino.

Osserviamo ora il dipinto “Ginevra Benci”, ritratto di donna conservato alla National Gallery of Art di Washington.

La modella non sorride. Alla sua sinistra c'è un cespuglio: è un ginepro... L'allusione è trasparente.

Compreso in "La Gioconda" incontriamo questo tipo di rebus. Il suo sorriso, che nessuno è mai riuscito a spiegare fino in fondo, lo dimostra: la parola "gioconda" significa gioiosa in italiano...

Potrebbe interessarti anche: Donatello, il genio della scultura del Rinascimento

Ci fermiamo qui questo inventario à la Prévert. Ma è abbastanza ovvio che potremmo andare avanti a lungo...

In questo articolo, la nostra unica ambizione era aprire porte segrete, sconosciute alla maggior parte dei lettori. Sta a tutti continuare su questa strada lastricata di buone intenzioni e di innumerevoli nascondigli. Rimarrà stupito... Allora buon viaggio!

Jacques Tcharny Autore dell’articolo originale Lèonard De Vinci: compostion pyramidale, respect du a la Divinité et jeux de mots picturaux

-1* Un cartone è una bozza, in scala o in dimensioni reali, da cui verrà realizzato il dipinto. Uno schizzo è una bozza in scala o in dimensioni reali, a partire dalla quale la pittura sarà realizzata.

Foto Wikipedia, elaborazioni CaffèBook.