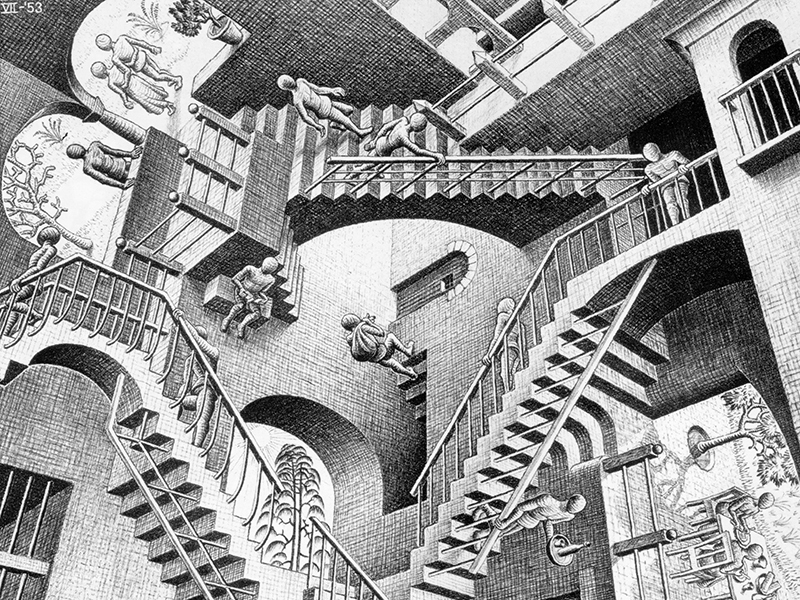

La scala di Escher

Quando si pensa alla matematica e alla letteratura si è portati a considerarli due ambiti distinti situati ai poli opposti di ciò che è fondante (o almeno dovrebbe esserlo) per il genere umano: l'espressione della sua intelligenza.

La matematica è universalmente riconosciuta come uno dei capisaldi della scienza.

Al matematico si attribuiscono in genere attitudini logico deduttive attraverso cui è in grado organizzare e sintetizzare concetti spesso piuttosto astratti. Lo scrittore, il poeta, vengono invece accostati a un intangibile processo compositivo, quasi che le loro opere siano il frutto intelligibile di una misteriosa estasi creativa, una sorta di intuizione alimentata dal sacro fuoco della loro eccezionalità. Ma è davvero così?

Edgar Allan Poe (mica bruscolini…) nel suo "Filosofia della composizione" tenta di dissuaderci dal fare facili assunzioni. Poe ci racconta come dietro a ogni opera letteraria si celi un itinerario concreto fatto di studio, di raziocinio e perché no anche di "mestiere".

E a sostegno della sua tesi all'interno del suddetto saggio ci illustra quale è stato il percorso creativo che lo ha portato a realizzare una delle sue opere più conosciute: "Il Corvo". Forse Poe ha per certi versi voluto enfatizzare le sue conclusioni, ma di sicuro ha messo in luce una verità incontrovertibile: un'opera letteraria non si trasferisce per magia dalle stanze private delle Muse alle pagine di un libro.

Quando ci riferiamo a un'opera letteraria siamo soliti darne un giudizio di gradimento, associamo cioè all'opera l'aggettivo bello o brutto in tutte le loro declinazioni. La bellezza è quindi intrinsecamente connessa al valore dell'opera. Ne è misura, ma anche fine.

Che dire della matematica?

Vediamo cosa ci dice Emmer, matematico e filosofo, a questo proposito: “L’attenzione che i matematici hanno per le qualità̀ estetiche della loro disciplina (...) è notevole; da qui discende l’idea di molti matematici, anche contemporanei, che l’attività̀ matematica e quella artistica siano in qualche misura molto simili, paragonabili".

Ed è lui stesso a citare Poe: "La più̀ alta categoria dell’intelletto immaginativo è sempre eminentemente matematica".

Se poi si entra nell'alveo della matematica più complessa e si stanno ad ascoltare le parole di grandi matematici si scopre come la bellezza (eleganza), intesa in un senso quasi artistico, è uno dei fattori caratterizzanti delle maggiori scoperte (o formule) matematiche: basti pensare alla più che famosa E=MC² di Einstein.

È quindi l'Arte con le sue tensioni espressive e creative il tessuto connettivo tra letteratura e matematica? Forse.

Il mio percorso di studi mi ha fatto apprezzare la matematica, la vita mi ha fatto apprezzare la letteratura. Entrambe forme d'arte, simili e distinte. L'amore per i numeri non è in nessun modo in contrapposizione con l'amore per le parole.

Anzi, è proprio un numero, il sette, ciò che descrive i gradi di separazione che mi traghettano da un'idea dai tratti indistinti e vacui alla concreta forma finale di quell'idea: le parole stampate sulle pagine di un libro. È un processo circolare che si potrebbe ben rappresentare con una scalinata forgiata dalla mente di Escher, un percorso fatto di discese e di risalite, di entusiasmi e di ripensamenti, in cui ogni scalino non è mai univoco ma è sempre ombra del proprio contrario.

"E avendo aperto il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo, quasi di mezz'ora. E vidi i sette angeli che stanno dinanzi a Dio; e furono date ad essi sette trombe".

(Apocalisse, VIII - 1)