Selfie: solo narcisismo o bisogno di affermare la nostra esistenza?

Se John Lennon fosse ancora vivo, potrebbe riformulare la sua famosa frase sui progetti in questo modo:

«La vita è quello che ci succede mentre siamo impegnati a... farci decine di selfie»

(la parola selfie, deriva dallʼinglese self-portrait ed è stata eletta parola dellʼanno 2013 dallʼOxford English Dictionary, ma ha iniziato a diffondersi già agli inizi degli anni 2000, nel momento in cui la condivisione delle fotografie sui social network cominciava a diventare una vera e propria mania).

E in effetti, quando ci scattiamo un selfie, con o senza selfie-stick, nuovo oggetto inutile ma ormai quasi indispensabile, non viviamo veramente lʼattimo di cui siamo protagonisti, ma con la mente ci immaginiamo già "postati" sui nostri profili social.

E soprattutto immaginiamo le facce di quelli che ci vedranno.

Passiamo quindi dalla dimensione del vivere qui e ora a quella dellʼessere visibile ad altri, in altri posti e in un altro tempo e comunque affermiamo e documentiamo la nostra esistenza, dimenticandoci però di vivere pienamente quel momento in sé.

Gli studiosi che si occupano dei fenomeni di comunicazione, infatti, dicono che quando ci scattiamo un selfie per pubblicarlo sui nostri vari profili stiamo soprattutto urlando al mondo: «Io ci sono!».

Gli studiosi che si occupano dei fenomeni di comunicazione, infatti, dicono che quando ci scattiamo un selfie per pubblicarlo sui nostri vari profili stiamo soprattutto urlando al mondo: «Io ci sono!».

Con questi autoscatti vogliamo dire a chi conosciamo o comunque a un ipotetico altro che noi eravamo in quel posto, con quelle persone a fare quella determinata cosa, benché appunto, molto spesso, quella cosa venga fatta, anche (o solo?), in funzione dellʼessere visti da altri.

Sicuramente il narcisismo che caratterizza la nostra società gioca la sua parte in questo, ma un selfie sembrerebbe essere prima di tutto lʼesternazione di un bisogno interiore (e antico):

la ricerca di una conferma alla nostra esistenza (il grido di cui sopra: «Io ci sono!»), e quindi al nostro valore, tramite, in questo caso, i like che ci aspettiamo di vedere sotto le nostre foto.

Cʼè, insomma, dietro a ogni autoscatto o selfie

(dal 2015 la parola straniera è presente anche nel vocabolario Zingarelli, senza dimenticare comunque che la peculiarità che distingue lʼautoscatto dal vero selfie è la condivisione di questʼultimo sui vari social network), il bisogno di mettersi in rapporto con lʼaltro.

Per questo immettiamo istantaneamente nella rete virtuale i nostri autoscatti sperando che qualcuno li commenti o almeno li degni di un like, sia esso curioso oppure distratto (se non del tutto annoiato).

Nulla di grave, quindi, se cadiamo nella tentazione di farci qualche selfie, lʼimportante sarebbe mantenere una certa coerenza tra quello che realmente siamo e quello che vogliamo far vedere: non dovrebbe quindi esserci un forte scollamento tra le due dimensioni.

Certo, è vero che anche nella vita reale cambiamo spesso facciata per farci vedere dagli altri in un certo modo a seconda delle circostanze, ma nel mondo virtuale è ancora più facile dare una rappresentazione di sé molto distaccata da ciò che noi sentiamo realmente di essere:

lo scarto tra le due immagini potrebbe creare un problema di identità, specialmente nei più giovani (cfr. Federico Capeci, Generazione 2.0, Franco Angeli Editore, 2014).

E del resto, secondo James Kilner, neuroscienziato dellʼUniversity College London, il fascino dei selfie sembrerebbe essere proprio questo:

per la prima volta siamo in grado di scattare più volte una foto finché non riusciamo a riprodurre unʼimmagine che si avvicina a come noi pensiamo di essere.

Una sorta di correzione dellʼimmagine attraverso i vari tentativi scattati.

Ma questo bisogno di duplicare la nostra immagine viene da molto lontano, non è certo nato con lʼetà moderna. Da sempre lʼuomo sente il bisogno di lasciare tracce del suo volto e del suo corpo.

Autoscatto e selfie hanno infatti un antenato in comune che risale a ben prima delle macchine fotografiche e degli smartphone:

lʼautoritratto nellʼarte.

Un genere che, come racconta lo storico inglese James Hall nel suo libro The Self-Portrait: A Cultural History, del 2014, ha origini molto più remote di quanto si potrebbe sospettare.

Se infatti la storiografia tradizionale fa risalire la diffusione dellʼautoritratto al periodo rinascimentale (in quel periodo sono stati inventati i primi specchi di cristallo di buona qualità che hanno permesso alle persone di osservare la loro immagine più chiaramente) e la sua definitiva esplosione al Barocco, il libro di Hall ne retrodata la nascita addirittura allʼAlto Medioevo.

Sarebbero proprio gli autoritratti di età medievale (perlopiù opera di amanuensi, spesso di piccole dimensioni, iscritti allʼinterno di un capolettera o sistemati a margine di unʼimmagine religiosa) a dirci qualcosa di importante su questo genere:

quegli autoritratti sembrano voler lasciare ai posteri una testimonianza dellʼesistenza terrena del loro autore.

Piccoli diari per immagini che vogliono dire semplicemente: «Io esisto, eccomi qua!».

Esattamente come un nostro selfie (che è appunto un autoritratto fotografico, poi condiviso).

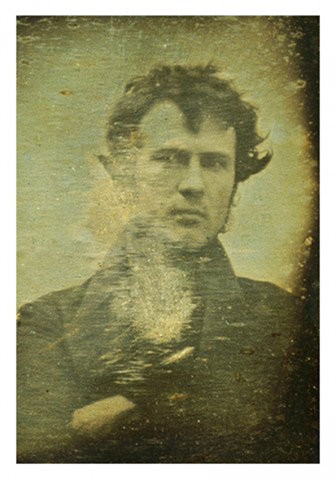

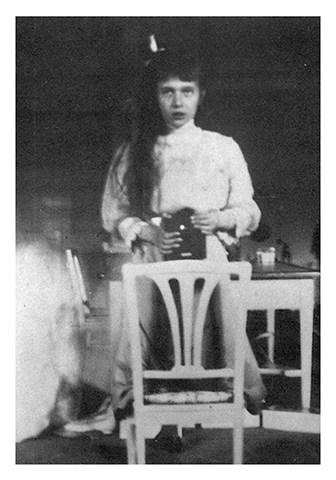

Il primo vero selfie (fotografico) della storia, risalirebbe invece al 1839, scattato dallʼamericano Robert Cornelius, mentre la prima che fece diventare lʼautoscatto una vera e propria mania fu Anastasia Nikolaevna, figlia dellʼultimo zar di Russia Nicola II:

Il primo vero selfie (fotografico) della storia, risalirebbe invece al 1839, scattato dallʼamericano Robert Cornelius, mentre la prima che fece diventare lʼautoscatto una vera e propria mania fu Anastasia Nikolaevna, figlia dellʼultimo zar di Russia Nicola II:

sembra che scattasse ripetutamente autoscatti di fronte a grandi specchi, in diverse pose e ambientazioni.

Dopo di lei moltissime celebrità si sono immortalate fotografandosi allo specchio da soli o con altre persone e oggi ormai quasi nessuno è immune da questa più o meno frivola ricerca di un "riscontro della propria esistenza".

E proprio perché, in fondo, è lʼespressione di unʼesigenza connaturata allʼuomo, il selfie non è da demonizzare a priori, tuttavia facciamo attenzione a non esagerare perché potrebbe essere vero ciò che dice Luigi Pirandello:

«Chi vive, quando vive, non si vede: vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la sta vivendo più: la subisce, la trascina» (da La carriola).

Leggi anche:

La poesia di Wisława: dal quotidiano all'universale

Cos'è uno smartphone per i bambini del Ghana

(foto da Irene Marchi)